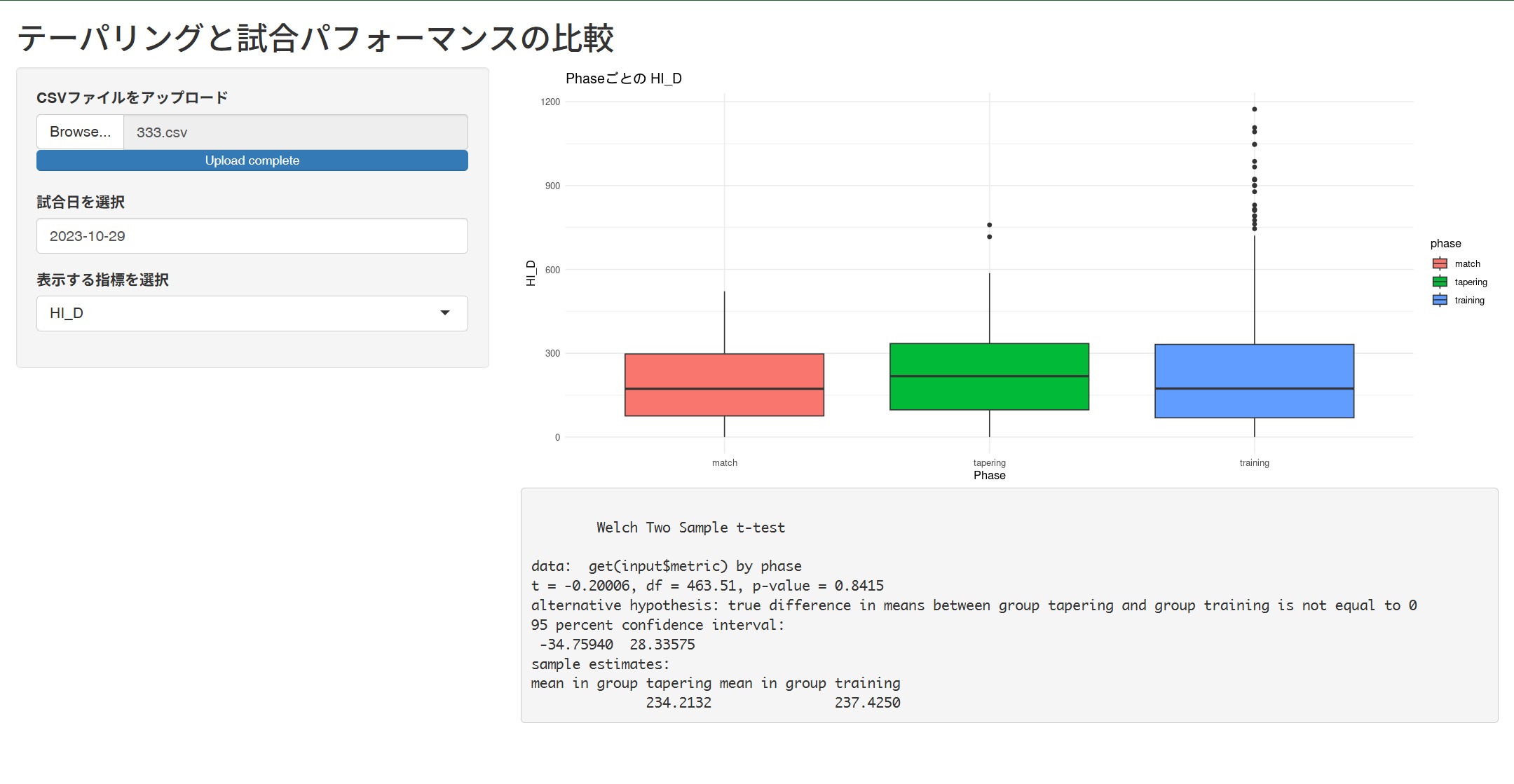

サッカーに絞ったテーパリングの実際(科学的根拠ベース)について

今回は、サッカーにおけるテーパリングの実際として、論文を元に解説していきたいと思います。

こちらで、別ページでサッカーに関するテーパリング研究を紹介しています。

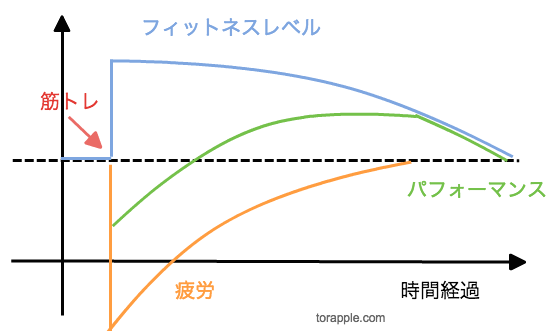

まず、テーパリングとは何ぞやという点です。

基本的には、先細りさせるという意味があります。大枠で伝えると、トレーニングの量(時間や距離)を減らしていくが、強度は維持していきます。

その結果として、疲労が抜けて、強度は維持しているため、フィットネスとしての体力は保たれます。その結果、パフォーマンスが上がるという図式です。

そもそも、よく超回復理論として負荷をかけて、体力がついていくという考え方があります。

ですが、そんなことをすると疲労が抜けません。体力もそんな短期についたりしません。

そのため、このフィットネスと疲労についてみていきたいと思います。

まず、フィットネスというものは、

急性の変化量は「小さい」

変化の速度は「ゆっくり」という特徴があります。

逆に疲労というものは、

急性の変化量は「大きい」

変化の速度は「速い」

とい特徴があります。

これを図式化すると、以下のような図になります。

出典:TORAPPLE

これを「フィットネス-疲労理論」と言います。

フィットネスの変化量と速度・疲労の変化量と速度の差が出る事(差分です。)によってパフォーマンスは向上します。

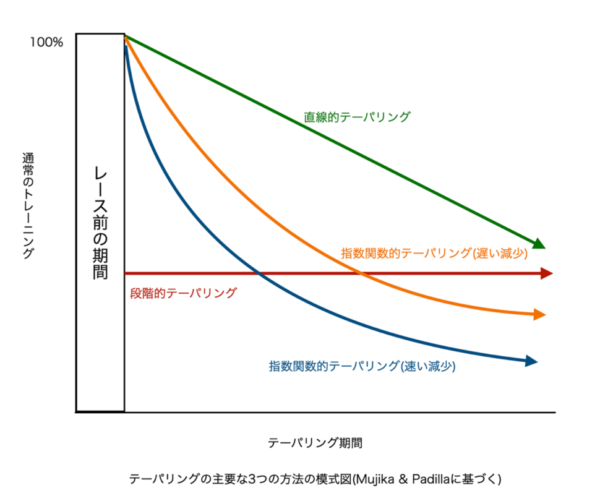

2,テーパリングの種類

テーパリングには3種類があります。

①ステップテーパー

②ライナーテーパー

③エクスポネンシャルテーパー(早い・遅いあり)

この中で効果があったのは、③との報告があります。

では、どの位減らせば良いかというと41%~60%と一般的に報告があります。

しかし、サッカーでは、25%の量を減らすことが15%のパフォーマンス向上が報告されています。

3,量の調整

では、量をどのように扱うかですが、基準としては以下が考えられます。

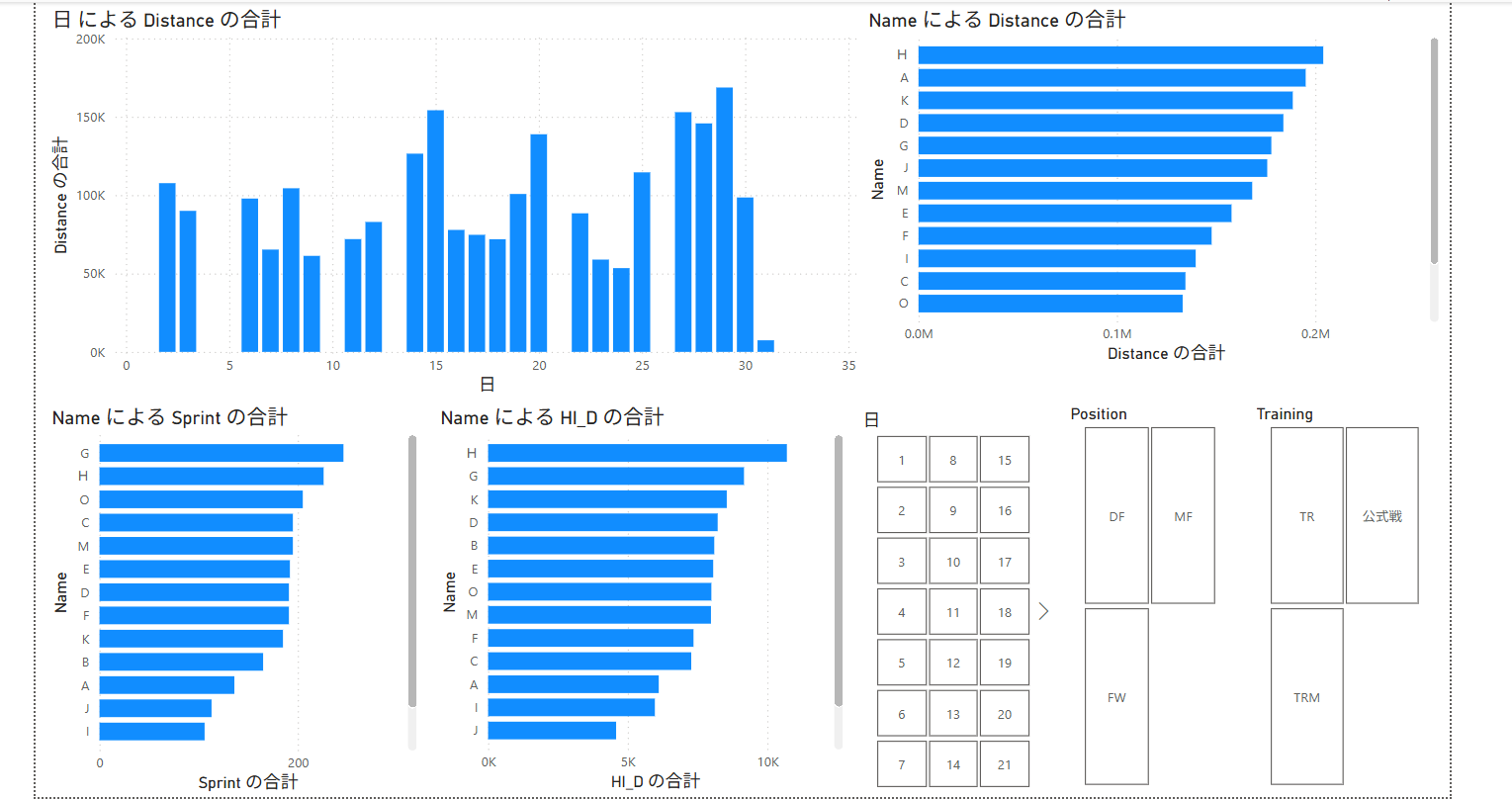

①総走行距離

②トレーニングロード(主観的運動強度RPE×トレーニング時間:sRPE)

③トレーニング時間

この3つが量として扱えるでしょう。

※頻度も量ですが、これは維持若しくは1日程度の削減で構いません。

4,強度の調整

強度としては、以下が考えられます。

①高強度走行距離(HSR)

②スプリント回数

③加減速回数

④RPE(前述ですが、選手から主観的に確認出来ます)

ここの数値がGPSデータで見たときに、減っていないかまた急激に上がりすぎていないか確認することが出来ます。

なお、エビデンスでは、高強度インターバルトレーニングの実施で強度を維持出来ます。(foster 2007)

5,内的負荷のモニタリング

また、モニタリングしておかなければいけないのが、内的負荷です。やはり、外的な負荷ばかりに注目しがしちですが、内的にどのように反応しているのか見る必要はあります。

①疲労感(主観的にヒアリング出来ます。)

②心拍変動(HR:GPSでモニタリング可能)

その他として

血圧、体重、尿、睡眠時間、体温など内科的な要素があります。

そもそも、内的負荷と外的負荷の関係を見たいと思って始めた研究です。もしかするとここは外せないポイントかもしれませんね。

6,まとめ

・テーパリングという手法で疲労を抜く

・トレーニングの量は、25%程度に直ぐに落とす

・強度は維持しておく。

・頻度はそのままで構わない。

当ページは、随時更新していきます。(初稿:2025/5/7)